第2回サイエンスカフェは、今までにない充実した集まりでした。

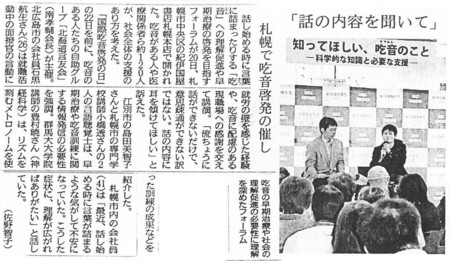

北海道新聞の札幌版(10/22朝刊)に載ったのを貼ります。

なんか、アツイのでML貼ります。

名前は伏せます。

みなさん

南です

今年のサイエンスカフェ、本当に充実した集まりでした。

あえて申し上げると、私の念頭には◎◎さんのことがありました。

今回話して下さった石黒さんも含めて、複数の当事者の発言を考えていました。

それが実現できなくなりましたが、彼のことをきっかけに私は「存在への支援」ということを訴えました。

石黒さんは現実社会の中での吃音のある人の苦労を率直に話してくださいました。

いつも当事者の語りは説得力を持っています。

また、島田さんの調査に基づいた早期発見早期支援のお話にも説得力がありました。

小橋さんの言語聴覚士会会長の話には支援の現場からの意見として考えさせられるものがありました。

豊村さんの脳科学という視点から吃音に対する発言は、どんな吃音の人にも「変わり得る」可能性を抱かせてもらいました。

私は、石黒さん、F青年、そして◎◎さんのことから発言しました。本人への「話す」ことの支援と、社会で生活することへの支援、この両方があって初めて私たち吃音のある人達の「存在への支援」が実現するんだと訴えました。そのためには、世代を超えた支援、権利としての合理的配慮を求めることも訴えました。

会場には椅子席だけ70名近い方がいらっしゃいました。立ち見や、通りすがりに耳を傾けてくださった方がを入れると、主催者発表ではありますが、100名近い方々が参加してくださいました。

今回はファシリテーターの藤井さんの活躍が目立ちましたが、今の言友会の総力を挙げてそれぞれが力を出してくださって実現しました。

前に出て話した人だけではなく、こういうすべての方々のご苦労をおかげで今回の「第2回吃音を考えるサイエンスカフェ」は実現したと思います。

本当にありがとうございました。そしてご苦労様でした。

ですが、実は本番はまだ続きます。

今回のサイエンスカフェのことは必ず報道されます。

(割愛)

北海道言友会が、小さなお子さんから、高校生、社会人、お年寄りまでも対象とした団体であることを考えていただけるとありがたいと思います。

少し窮屈に感じるかもしれません。

自分らしく生きながら、他者のことも配慮できる集まりになりたいなと思っています。

今年は「吃音のある女性のお話」を石狩管内のことばの教室の先生方から求められています。

今日は、お礼ととりあえずのご報告まで。